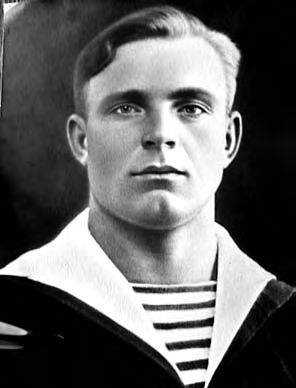

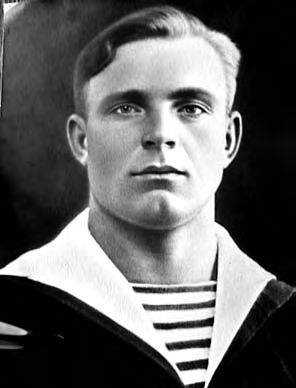

Бурка Николай Лукьянович

Бурка Николай Лукьянович - командир пулемётной роты 836-го стрелкового полка 240-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта, старший лейтенант.Родился 17 (30) января 1917 года в селе Крымское ныне Славяносербского района в крестьянской семье. Украинец. Окончил 4 класса. Работал стрелочником на станции «Сентяновка».

В Красной Армии в 1938-40 годах и с 1941 года. В 1942 году стал офицером, окончив курсы младших лейтенантов. В действующей армии с февраля 1942 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.

Командир пулемётной роты 836-го стрелкового полка (240-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) старший лейтенант Николай Бурка в ночь на 27 сентября 1943 года в числе первых переправился через реку Днепр.

Преодолев сопротивление врага, вверенная старшему лейтенанту Бурке пулемётная рота захватила плацдарм в районе села Лютеж Вышгородского района Киевской области Украины и обеспечила переправу 836-го стрелкового полка.

В одном из боёв на «лютежском плацдарме» воины роты Николая Бурки отразили четыре вражеские контратаки, уничтожив около роты гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Бурке Николаю Лукьяновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1840).

В 1946 году Н.Л. Бурка окончил курсы «Выстрел». С 1948 года подполковник Бурка Н.Л. - в запасе.

Жил в городе Васильков Киевской области Украины. Работал планировщиком кожевенного завода. Скончался 13 сентября 1973 года.

Награждён орденом Ленина, орденом Александра Невского, 2-я орденами Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.

Григорович Леонид Андреевич

Григорович Леонид АндреевичГригорович Леонид Андреевич - заместитель командира батальона по политической части 188-го стрелкового полка 106-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта, старший лейтенант.

Родился 22 марта 1916 года в железнодорожном поселке станции Славяносербск, ныне поселок городского типа Лозовский Славяносербского района, в семье служащего. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1940 года. Окончив 7 классов и школу ФЗУ при заводе имени Ильича в городе Мариуполе Донецкой области, работал электромонтёром мартеновского цеха. В 1936 году окончил 1-й курс Харьковского индустриального института.

Во внутренних войсках НКВД СССР с 1937 года. Служил в Отдельной дивизии особого назначения имени Ф.Э. Дзержинского: красноармеец, курсант полковой школы младшего командного состава. В 1940 году окончил курсы младших политруков и продолжил службу в той же дивизии заместителем политрука и политруком роты.

На фронтах Великой Отечественной войны младший политрук Л.А. Григорович с июня 1941 года. В Красной Армии с 1942 года.

Заместитель командира батальона по политической части 188-го стрелкового полка (106-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт) старший лейтенант Леонид Григорович отличился при форсировании Днепра.

15-16 октября 1943 года батальон, преодолев реку, овладел высотой юго-западнее поселка городского типа Лоев Гомельской области Белоруссии. Во время атаки был ранен командир батальона, и Леонид Григорович принял командование на себя.

17-18 октября батальон отбил десять вражеских контратак и удержал захваченный плацдарм до подхода основных сил полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, старшему лейтенанту Григоровичу Леониду Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2433).

После войны Герой продолжал службу в рядах Советской Армии. В 1945 году окончил курсы заместителей командиров частей по политической части, а в 1950 году — Военную академию имени М.В. Фрунзе. До 1969 года был на преподавательской работе в Военно-политической академии имени В.И. Ленина. С 1969 года полковник Л.А. Григорович — в запасе.

Жил в городе-герое Москве. Работал начальником штаба гражданской обороны ВНИИ холодильного машиностроения. Встречался с молодежью, рассказывал о боевых годах Великой Отечественной войны, о том, какой дорогой ценой была завоевана Победа. Скончался 30 ноября 1979 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище (участок 9-3).

Награждён орденами Ленина (15.01.1944), Красного Знамени (02.09.1942), Красной Звезды (20.04.1953), медалями.

В октябре 1943 года стрелковый батальон, в котором Л.А. Григорович был заместителем командира по политчасти, вышел к Днепру в районе Лоева. Получен приказ: форсировать реку.

Под сильным огнем гитлеровцев батальон ночью начал переправу на наспех сколоченных плотах, на рыбачьих лодках. В одной из таких лодок переправлялся и Леонид Андреевич Григорович вместе с несколькими бойцами.

Лодка рассекала кипящий от снарядных разрывов Днепр. Водяные столбы встают справа, слева, сзади, впереди, над головами бойцов свистят осколки. Один осколок ударил в борт лодки, и она стала быстро наполняться водой. Рядовой Редькин бросился к пробоине, заткнул пробитый борт ватником, бойцы налегли на весла и лодка снова быстро пошла вперед. Еще несколько гребков — и она уткнулась в берег.

Короткая, яростная атака, жестокая схватка. Фашисты не выдержали натиска, отступили. Но, подтянув подкрепление, бросились в контратаку.

Падают сраженные бойцы. Ранен комбат майор Чаурин. И командование батальоном принимает замполит Григорович.

А гитлеровцы снова и снова бросаются в атаки на поредевшие ряды батальона. Однако каждый боец знает, что надо во что бы то ни стало удержать этот небольшой плацдарм, дать возможность полку и дивизии форсировать Днепр.

И они стояли насмерть. Четыре дня отбивали беспрерывные яростные атаки врага, уничтожив батальон эсэсовцев.

А потом Григорович повел в атаку своих бойцов — уставших, измотанных беспрерывными боями. Яростной была эта атака, не выдержали враги ее натиска и побежали.

О подвиге Леонида Андреевича командование так писало в наградном представлении:

«Старший лейтенант Григорович обеспечил успешную переправу батальона через Днепр и сразу же повел его в наступление, захватил траншеи противника. 16 октября 1943 года, будучи в боевых порядках батальона, организовал отражение яростных контратак, после чего сам поднял личный состав и захватил высоту 38,6... В течение 17 и 18 октября вел тяжелые бои, в результате которых враг был потеснен, плацдарм на правом берегу расширен». Из книги А.А. Трокаева «Кавалеры Золотой Звезды. Очерки о Героях Советского Союза». Донецк, «Донбасс», 1976 год. с. 99-100.

Девяти воинам батальона было присвоено звание Героя Советского Союза за форсирование Днепра. Героем Советского Союза стал и Григорович.

Дьяченко Михаил Петрович

Дьяченко Михаил ПетровичДьяченко Михаил Петрович - старшина пулеметной роты мотострелкового батальона (14-я гвардейская механизированная бригада, 4-й гвардейский механизированный корпус, 2-й Украинский фронт), гвардии старшина - на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени.Родился 9 мая 1909 года в селе Кировка ныне Беловодского района Луганской области в семье крестьянина. Украинец. Окончил только 3 класса. Отца, коммуниста с дореволюционным стажем, в 1920 году расстреляли белогвардейцы. Через год от бандитской пули погибла и мать. Пятерых младших детей устроили в приют, одиннадцатилетнего Михаила определили подпаском. Два года он пас чужой скот, когда немного подрос, стал батрачить у местного кулака.

В 1929 году поступил конюхом на Государственный конный завод. В 1932 году был призван в Красную Армию. После окончания срока действительной службы, еще почти три года отслужил на сверхсрочной. В армии смог продолжить учебу. После демобилизации в 1937 году работал председателем сельпо, управляющим отделения семенного совхоза в Сухиничском районе Калужской области.

В 1939 году был вновь призван в армию и направлен в дорожностроительный полк. На фронте в Великую Отечественную войну с сентября 1941 года. Под Вязьмой полк попал в окружение. Когда дорожники выбрались к своим, их включили в состав 63-й стрелковой дивизии. Михаила Дьяченко назначили командиром пулеметного расчета.

Летом 1942 года дивизия прибыла на сталинградское направление и заняла оборону по Дону в районе станицы Вёшенской. Части дивизии форсировали Дон, яростной атакой отбросили противника с прибрежных высот и закрепились на них. В одной из контратак фашистским танкам удалось прорваться на позиции, занимаемые пулеметчиками. Дьяченко встретил один из танков гранатами и подбил его. За этот подвиг он был награжден орденом Красной Звезды. В одном из боев был ранен.

После госпиталя в свою дивизию попасть не удалось. С командой выздоравливающих Дьяченко был направлен в распоряжение командира 4-го гвардейского механизированного корпуса. С этим корпусом прошел от Днепра до предгорий Альп, освобождал Днепропетровск, Никополь, Одессу, участвовал в боях на территории Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии.

Расчет гвардии сержанта Дьяченко действовал, как правило, в составе передовых подразделений. В ходе боев на улицах Белграда, столицы Югославии он истребил около взвода вражеских солдат и офицеров. Дьяченко только из личного оружия уничтожил пять гитлеровцев и семерых взял в плен.

Приказом от 31 октября 1944 года гвардии сержант Дьяченко Михаил Петрович награжден орденом Славы 3-й степени (№ 130191).

9 декабря 1944 года в бою за город Балашшадьярмат (Венгрия) гвардии старшина Дьяченко занял место у пулемета, расчет которого погиб, и сразил свыше 10 солдат. Был ранен в руку и контужен, но продолжал вести огонь из пулемета, пока атака не был отбита.

В боях 16-19 декабря 1944 года за город Сечень и высоты в 14 км южнее города Кросно (Польша), воюя в том же боевом составе (4-й Украинский фронт), гвардии сержант Дьяченко заменил выбывшего из строя командира взвода. При отражении контратаки умело организовал оборону, в результате чего враг понес большой урон. В этом бою Дьяченко лично уничтожил около пятидесяти вражеских солдат.

Приказом от 9 апреля 1945 года гвардии сержанта Дьяченко Михаил Петрович награжден орденом Славы 2-й степени (№ 1184).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии старшина Дьяченко Михаил Петрович награжден орденом Славы 1-й степени {№2674). Стал полным кавалером ордена Славы.

После демобилизации в 1945 году вернулся на родину. Жил и работал в совхозе «Октябрьский» Славяносербского района Луганской области. Скончался 24 апреля 1982 года. Похоронен в селе Желтое Славяносербского района.

Награжден орденами Красной Звезды, Славы 3-х степеней, медалями.

Иванников Александр Михайлович

Иванников Александр МихайловичИванников Александр Михайлович - командир 169-го гвардейского стрелкового полка 1-й гвардейской стрелковой дивизии (11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт), гвардии подполковник.Родился 13 (26) декабря 1913 года в посёлке Черкасское, ныне - город Зимогорье, в семье рабочего. Украинец. Окончив неполную среднюю школу, работал бухгалтером в санатории «Артек».

В Красной Армии с 1935 года. В 1938 году окончил Харьковское военное техническое училище и курсы командного состава. На фронте в Великую Отечественную войну с ноября 1941 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года.

Командир 169-го гвардейского стрелкового полка (1-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии подполковник Александр Иванников в ходе Восточно-Прусской наступательной операции 1945 года умело руководил действиями вверенных ему подразделений стрелкового полка в боях по овладению городом-крепостью Кенигсберг (ныне - город Калининград).

6 апреля 1945 года полк под командованием гвардии подполковника Иванникова А.М. вышел на его окраины, а на следующий день овладел трамвайным депо и завязал бой за Южный железнодорожный вокзал.

В ночь на 8 апреля 1945 года воины 3-го батальона 169-го гвардейского стрелкового полка первыми ворвались в здание вокзала и заняли его. После этого полк продолжил наступление к центру города.

Форсировав реку Прегель, воины-гвардейцы более трёх часов штурмовали Королевский замок.

Гвардии подполковник Иванников А.М. отличился также, чётко командуя полком в бою за город и военно-морскую базу Пиллау (ныне - город Балтийск Калининградской области).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1945 года за умелое командование стрелковым полком, мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии подполковнику Иванникову Александру Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5371).

169-й гвардейский стрелковый полк был награждён орденом Красного Знамени.

После войны А.М. Иванников продолжал службу в армии. В 1947 году он окончил курсы «Выстрел». С 1955 года полковник Иванников А.М. - в запасе.

Жил и работал в бывшей столице Казахстана городе Алма-Ата (ныне Алматы). Скончался 16 марта 1974 года.

Награждён орденом Ленина (05.05.45), 3-я орденами Красного Знамени (02.01.44; 01.07.44; 15.04.45), орденами Александра Невского (13.08.43), Красной Звезды (15.11.50), медалью "За боевые заслуги" (06.11.45), другими медалями.

Памятная доска, посвященная командиру стрелкового полка А.М. Иванникову установлена на Южном вокзале Калининграда, на которой высечено:

«В ночь на 8 апреля 1945 года первыми с боем ворвались в здание вокзала воины 169-го гвардейского Краснознаменного стрелкового полка под командованием гвардии подполковника Иванникова А.М.»

6 мая 1975 года Монетная улица Калининграда была переименована в улицу имени Героя Советского Союза А.М. Иванникова.

Клейбус Фёдор Степанович

Клейбус Фёдор Степанович Клейбус Фёдор Степанович - командир батареи 171-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 18-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта, старший лейтенант - на момент представления к званию.

Родился 26 апреля 1918 года в селе Жёлтое ныне Славяносербского района Луганской области (Украина) в семье рабочего. Украинец. Окончил 8 классов Родаковской школы. Работал осмотрщиком вагонов в депо Родаково. Член ВКП(б)/КПСС с 1939 года.

В Красной Армии с ноября 1939 года. Служил командиром орудия в 185-й мотострелковой дивизии 21-го механизированного корпуса Прибалтийского военного округа.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Был командиром орудия, политруком батареи, заместителем по политчасти и командиром артиллерийской батареи. Воевал на Северо-Западном, Калининском, снова Северо-Западном, 2-м Прибалтийском, 1-м и 4-м Украинских фронтах. В 1942 году окончил Ростовское военно-политическое училище, в июне-декабре 1943 - слушатель курсов Днепропетровского артиллерийского училища в Томске. В боях трижды ранен.

Участвовал:

- в оборонительных боях в районе городов Даугавпилс, Лудза, Опочка - в 1941 году;

- в Торопецко-Холмской операции, в боях за город Холм и на Старорусском направлении против Демянской группировки - в 1942;

- в Старорусско-Новоржевской и Режицко-Двинской операциях, в боях в Латвии, в том числе в форсировании реки Айвиексте, в освобождении городов Огре, Рига, в боях с Курляндской группировкой - в 1944;

- в Верхне-Силезской и Морвавско-Остравской операциях, в том числе в освобождении городов Нейштадт (Прудник, Польша), Опау (Опава, Чехия) - в 1945.

Командир батареи 171-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 18-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады старший лейтенант Клейбус 1 января 1945 года в бою у деревни Кумбри (Тукумский район, Латвия) заменил погибшего наводчика, уничтожил 2 вражеских танка и десятки гитлеровцев. Когда снаряды были на исходе, вызвал огонь на себя и удержал высоту до подхода подкрепления.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм капитану Клейбусу Фёдору Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3139).

С 1946 года капитан Ф.С.Клейбус - в запасе. Окончил Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта. Жил в посёлке городского типа Родаково. Работал заместителем начальника отдела вагонного хозяйства Ворошиловградского отделения Донецкой железной дороги. Умер 7 декабря 1993 года.

Корда Василий Егорович

Корда Василий Егорович - командир пулемётного взвода 384-го отдельного батальона морской пехоты Одесской военно-морской базы Черноморского флота, младший лейтенант.

Корда Василий Егорович - командир пулемётного взвода 384-го отдельного батальона морской пехоты Одесской военно-морской базы Черноморского флота, младший лейтенант.Родился 27 июля 1918 года в селе Весёлая Гора ныне Славяносербского района в семье крестьянина. Украинец. Окончил 8 классов, школу ФЗУ. Работал токарем на Ворошиловградском паравозостроительном заводе.

В Военно-Морском флоте с 1938 года. Службу начал на Черноморском флоте в бригаде торпедных катеров. Был сигнальщиком, а перед Великой Отечественной войной - боцманом торпедного катера.

К концу 1941 года стал командиром отделения сигнальщиков плавбазы 1-й бригады торпедных катеров "Белосток". Участвовал в обороне Севастополя. Член ВКП(б) с 1942 года. После окончания в 1943 году курсов подготовки и усовершенствования командного состава Черноморского флота ему было присвоено звание младшего лейтенанта.

В августе 1943 года В.Е. Корда прибыл на должность командира пулемётного взвода в 384-й отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота. В сентябре 1943 года он командовал стрелковой ротой, высадившейся в районе села Мелекино в составе десантного отряда под командованием капитан-лейтенанта В.Немченко.

Осенью 1943 года участвовал в десантных операциях в города Азовского побережья: Таганрог, Мариуполь и Осипенко (ныне Бердянск). За отличие в этих боях был награждён орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу». Затем были бои на Кинбурнской косе, освобождение посёлков Херсонской области Александровка, Богоявленское (ныне Октябрьский) и Широкая Балка.

Во второй половине марта 1944 года войска 28-й армии начали бои по освобождению города Николаева. Чтобы облегчить фронтальный удар наступающих, было решено высадить в порт Николаев десант. Из состава 384-го отдельного батальона морской пехоты выделили группу десантников под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского. В неё вошли 55 моряков, 2 связиста из штаба армии и 10 сапёров. Проводником пошёл местный рыбак Андреев. Младший лейтенант Корда был назначен командиром одной из боевых групп.

Двое суток отряд вёл кровопролитные бои, отбил 18 ожесточённых атак противника, уничтожив при этом до 700 солдат и офицеров врага. Во время последней атаки фашисты применили танки-огнемёты и отравляющие вещества. Но ничто не смогло сломить сопротивление десантников, принудить их сложить оружие. Они с честью выполнили боевую задачу.

28 марта 1944 года советские войска освободили Николаев. Когда наступающие ворвались в порт, им предстала картина происшедшего здесь побоища: разрушенные снарядами обгорелые здания, более 700 трупов фашистских солдат и офицеров валялись кругом, смрадно чадило пожарище. Из развалин конторы порта вышло 6 уцелевших, едва державшихся на ногах десантников, ещё 2-х отправили в госпиталь. В развалинах конторы нашли ещё четверых живых десантников, которые скончались от ран в этот же день. Геройски пали все офицеры, все старшины, сержанты и многие краснофлотцы. Геройски погиб и младший лейтенант В.Е.Корда.

Похоронен в братской могиле в городе Николаев в сквере 68-ми десантников.

Весть об их подвиге разнеслась по всей армии, по всей стране. Верховный Главнокомандующий приказал всех участников десанта представить к званию Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство младшему лейтенанту Корде Василию Егоровичу было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Награждён орденами Ленина (20.04.1945, посмертно), Красного Знамени (24.09.1943), медалью «За отвагу» (9.08.1942).

Их именем названа улица города, открыт Народный музей боевой славы моряков-десантников. В Николаеве в сквере имени 68-ми десантников установлен памятник. В посёлке Октябрьском на берегу Бугского лимана, откуда уходили на задание десантники, установлена мемориальная гранитная глыба с памятной надписью.

Одна из улиц села Весёлая Гора названа именем Героя.

Корниенко Иван Моисеевич

Корниенко Иван МоисеевичКорниенко Иван Моисеевич - пулеметчик 438-го стрелкового полка (129-я стрелковая Орловская Краснознаменная дивизия, 3-я армия, 1-й Белоруссский фронт), ефрейтор.

Родился в 1920 году в поселке Лотиково, Славяносербского района, в семье рабочего. Украинец. Окончил начальную школу. Работал пастухом, слесарем, лесогоном на шахте. Призван в армию в сентябре 1942 года.

В действующей армии - с октября 1942 года на Северо-Западном, Брянском, Белорусском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах.

Участвовал на Брянском фронте в составе 63-й армии в Курской битве (Орловская стратегическая наступательная операция, 12 июля - 18 августа 1943 года) и освобождении города Орел; Брянской наступательной операции (с 1 сентября 1943 года). Был тяжело ранен 16 сентября 1943 года.

С декабря 1943 года - вновь в действующей армии на Белорусском (с 16 апреля 1944 года - 1-м Белорусском) фронте.

В составе 3-й армии на 1-м Белорусском фронте участвовал с 24 июня по 27 июля 1944 года в Белорусской стратегической наступательной операции (Бобруйская, Минская и Белостокская наступательные операции), в ходе которой армия освобождала населенные пункты Белоруссии, в том числе с участием 129-стрелковой дивизии город Волковыск, а затем вышла на территорию Польши в районе Белостока.

Отличился во время этой операции при форсировании реки Березина и в боях на захваченном плацдарме.

С передовым отрядом 438-го стрелкового полка на лодке переправился через реку под огнем противника. В составе взвода станковых пулеметов, приданных роте, удерживал рубеж на правом берегу Березины южнее деревни Шатково (Бобруйский район Могилевской области), при отражении контратаки уничтожил легкий танк с находящимися на нём десантниками, много живой силы противника. В бою за деревню Сычково на шоссе Минск - Бобруйск 30 июня 1944 года, умело выбрав позицию, огнем из пулемета уничтожил большое количество вражеских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Березины и в боях на плацдарме, ефрейтору Корниенко Ивану Моисеевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

На территории Польши 3-я армия продвинулась до реки Нарев и вела до конца 1944 года в составе 2-го Белорусского фронта бои в районе Остроленка - Ружан.

Ефрейтор И.М.Корниенко при прорыве обороны противника в районе поселка Осовец (Подляское воеводство) 18 августа 1944 года, поддерживая наступление стрелковой роты, огнем своего пулемета уничтожил от 16 до 20 солдат противника, чем содействовал продвижению роты. Ворвавшись во вражескую траншею, гранатой уничтожил 3 немцев и одного взял в плен. Был награжден медалью «За отвагу».

Во время Млавско-Эльбингской наступательной операции (составная часть Восточно-Прусской стратегической операции) на территории Польши младший сержант И.М.Корниенко, пулеметчик 438-го стрелкового полка, погиб 18 января 1945 года. Похоронен у населенного пункта Ольки (гмина Ружан, Макувский повят, Мазовецкое воеводство).

Награжден орденом Ленина, медалью «За отвагу» (5.09.1944).

Малько Иван Сергеевич

Малько Иван Сергеевич

Малько Иван Сергеевич - командир 3-го стрелкового батальона 562-го стрелкового Георгиевского полка (165-я стрелковая Седлецкая Краснознамённая ордена Кутузова 2-й степени дивизия, 96-й стрелковый Брестский корпус, 70-я армия, 2-й Белорусский фронт), капитан.

Родился 5 апреля 1916 года в селе Черкасское, ныне город Зимогорье, в крестьянской семье. Украинец. Член ВКП(б)/ КПСС с 1944 года.

После окончания 7 классов школы работал помощником бухгалтера Черкасского кирпично-черепичного завода. В ряды Красной Армии призван в период с 1937 по 1940 год и с июня 1941 года. Срочную службу проходил в Москве. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов в городе Мичуринск Тамбовской области. Позже окончил курсы командиров стрелковых батальонов в городе Городня (Черниговская область, Украина).

В действующей армии с мая 1942 года. Принимал участие в боевых действиях на Южном, Сталинградском, Брянском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. В боях был несколько раз ранен и контужен.

В боях в период с 22 по 24 сентября 1943 года командир стрелковой роты гвардии лейтенант И.С. Малько первым ворвался в село Тереховка (Черниговский район, Черниговская область, Украина). Действуя со своей ротой, нанёс противнику существенный урон в живой силе и технике. В бою был ранен. За свои действия Приказом по 12-й гвардейской стрелковой дивизии от 21 июня 1944 года № 0113/н награждён медалью «За отвагу». Награда была вручена только в 1969 году.

К августу 1944 года личный состав батальона под командованием гвардии старшего лейтенанта И.С. Малько показал сплочённость и решительность при выполнении боевых задач. Только при отражении одной контратаки противника было уничтожено свыше 100 солдат и подавлено несколько огневых точек. За свои действия Приказом по войскам 70-й армии от 28 августа 1944 года № 096/н награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

В боях в период с 14 по 17 января 1945 года батальон под командованием гвардии капитана И.С. Малько участвовал в захвате семи населённых пунктов занятых противником. За свои действия Приказом по войскам 70-й армии от 8 февраля 1945 года № 028/н награждён орденом Александра Невского.

Особо отличился при форсировании реки Одер в разделении её русла на Ост-Одер и Вест-Одер. 19 апреля 1945 года батальон в числе первых в дивизии форсировал реку Одер южнее города Грайфенхаген (ныне Грыфино, Польша). Несмотря на сильный огонь противника, подразделения батальона успешно форсировали реку и, захватили плацдарм. Все попытки противника контратаковать были отбиты.

21 апреля 1945 года батальон, вместе с другими подразделениями дивизии, оседлал шоссейную дорогу, идущую через косу между реками Ост-Одер и Вест-Одер. В ходе форсирования Вест-Одер батальон подвергся массированному огню противника, а командир батальона был ранен. Не смотря на это, гвардии капитан И.О. Малько не вышел из боя, а бойцы батальона захватили плацдарм на противоположном берегу и расширили его, благодаря умелым и мужественным действиям своего командира.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками гвардии капитану Малько Ивану Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 40423) и медали «Золотая Звезда» (№ 5565).

После войны продолжил службу в армии. После увольнения в запас вернулся в родные края. В 1969 году окончил Донецкий институт советской торговли. Жил в Луганске. Являлся последним Героем Советского Союза, проживающим в регионе. Умер 4 ноября 2015 года. Похоронен на кладбище «Острая Могила» в Луганске.

Заслуженный работник торговли Украинской ССР. Почетный гражданин Луганска (2013).

Награждён орденами Ленина (29.06.1945), Красного Знамени, Александра Невского (8.02.1945), двумя орденами Отечественной войны 1-й степени (28.08.1944, 11.03.1985), медалью «За отвагу» (21.06.1944), другими наградами.

Миненко Леонид Иванович

Миненко Леонид Иванович

Миненко Леонид Иванович - лётчик-испытатель Горьковского авиазавода, полковник.

Родился 17 марта 1923 года в селе Крымское ныне Славяносербского района. Украинец. В 1940 году окончил 9 классов школы в посёлке Голубовка (ныне - город Кировск Луганской области), в 1941 году - Кадиевский аэроклуб.

В армии с апреля 1941 года. В 1944 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу лётчиков (город Луганск).

Участник Великой Отечественной войны: в сентябре 1944-мае 1945 -лётчик, старший лётчик 949-го штурмового авиационного полка. Сражался на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Совершил 93 боевых вылета на штурмовике Ил-2.

После войны до 1948 года продолжал службу в строевых частях ВВС. В 1950 году окончил Школу лётчиков-испытателей.

В 1951-1952 - на лётно-испытательной работе в Государственном Краснознамённом научно-испытательном институте ВВС (ГК НИИ ВВС). Провёл ряд испытательных работ на реактивных самолётах-истребителях.

В 1952-1968 - лётчик-испытатель Горьковского авиазавода. Испытывал серийные реактивные истребители МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, МиГ-25 и их модификации.

За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, подполковнику Миненко Леониду Ивановичу 1 мая 1957 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11145).

31 августа 1968 года при катапультировании из аварийного сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-25 получил тяжёлые ранения и был вынужден уйти с лётной работы.

С августа 1970 года - в отставке. В 1971-1977 работал заместителем начальника лётно-испытательной станции Горьковского авиазавода по лётной части.

Жил в городе Нижний Новгород. Скончался 10 октября 2007 года. Похоронен в Нижнем Новгороде на Бугровском кладбище.

Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1964), полковник (1961). Награждён орденом Ленина (1957), 4 орденами Красного Знамени (1944, март 1945, апрель 1945, 1964), 2 орденами Отечественной войны 1-й степени (1944, 1985), медалями.

Обедняк Николай Иванович

Обедняк Николай ИвановичОбедняк Николай Иванович - разведчик 11-й гвардейской отдельной моторазведывательной роты (14-я гвардейская ордена Ленина имени Яна Фабрициуса стрелковая дивизия, 57-я армия, Степной фронт), гвардии красноармеец.

Родился 25 сентября 1925 года в селе Суворовка (ныне Петро-Николаевка Луганской области). Украинец. Из семьи служащего.

Образование неполное среднее, после Великой Отечественной войны окончил вечернюю среднюю школу. Трудился помощником тракториста на машинно-тракторной станции, бурильщиком на шахте в посёлке Лотиково Славяносербского района Ворошиловградской (ныне Луганской) области. В 1942-1943 годах пережил немецкую оккупацию.

В Красной Армии с февраля 1943 года, призван Успенским районным военкоматом Ворошиловградской (ныне Луганской) области Украинской ССР, сразу после освобождения района советскими войсками. Был направлен в учебную часть, но учиться пришлось всего две недели -немецкие войска перешли в контрнаступление, недавно призванных бойцов поспешно бросили в бой. На фронтах Великой Отечественной войны также с февраля 1943 года. Воевал на Юго-Западном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Разведчик, участник многих рейдов по тылам врага. Участвовал в Белгородско-Харьковской (июль-август 1943) и в Полтавско-Кременчугской (август-сентябрь 1943) наступательных операциях. В последней из этих операций в боях за город Красноград Харьковской области, ведя разведку позиций противника, забросал гранатами группу немецких солдат. При этом четверо немцев были уничтожены, пятый получил ранение. Н. Обедняк захватил его в плен и донёс на себе в расположение наших войск.

Разведчик 11-й гвардейской отдельной моторазведывательной роты (14-я гвардейская стрелковая дивизия, 57-я армия, Степной фронт), гвардии красноармеец Николай Иванович Обедняк отличился в битве за Днепр. В составе штурмовой группы он 25 сентября 1943 года переправился на правый берег Днепра в районе села Пушкарёвка (ныне в черте города Верхнеднепровск Днепропетровской области Украины). Огнём из ручного пулемёта прикрыл наступавшие десантные подразделения. Участвовал в отражении нескольких немецких контратак. Когда советские войска сами перешли в атаку по расширению плацдарма, с пулемётом двигался в передовой цепи и метким огнём поражал противника. В этом лично уничтожил до 12 гитлеровцев. Был ранен в бою 8 октября 1943 года.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета от 20 декабря 1943 года гвардии красноармейцу Обедняку Николаю Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Лечился в госпитале в городе Мелекесс (ныне Димитровград) Ульяновской области. После выздоровления продолжал сражаться на фронте в той же разведроте. В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции в августе 1944 года отличился в бою при взятии города Радомысел (ныне Радомысль-Вельки, Польша). Несмотря на яростное сопротивление противника, отделение разведчиков гвардии старшего сержанта Н.И. Обедняка первым ворвалось в город, в уличных боях истребило 7 немцев и ещё 3 солдата врага были захвачены в плен. В сентябре того же 1944 года отозван с фронта и направлен на учёбу. Член ВКП(б) с 1944 года.

В 1945 году окончил курсы младших лейтенантов при Харьковском пехотном училище. С января 1945 года - командир взвода автоматчиков запасного стрелкового полка. С сентября 1945 года служил старшиной автороты отдельного автотранспортного батальона в Южной группе войск (Австрия). С 1949 года - старшина мотоциклетного батальона.

В 1951 году окончил курсы заместителей по политической части командиров рот. С 1951 года - заместитель по политической части командира роты отдельного мотоциклетного батальона. С 1953 года -секретарь комсомольской организации артиллерийского полка.

В 1955 году окончил Киевское военное пехотное училище экстерном. С 1955 года - секретарь партийной организации батальона стрелкового полка. С 1956 года - заместитель командира по политической части отдельной местной стрелковой роты Белорусского ВО.

С сентября 1959 года проходил службу в Ракетных войсках стратегического назначения СССР. Служил в арсенале Столбцы - начальник квартирно-эксплуатационного отделения, с июля 1960 года - старший инженер по квартирно-эксплуатационной службе, а с июля 1962 года - старший инженер отдела материально-технического обеспечения там же. С августа 1965 года - старший инспектор по режиму в арсенале Михайленки.

Подполковник Н.И. Обедняк уволен в запас в июле 1970 года. Жил в городе-герое Минске (ныне Республика Беларусь). Работал в Минском производственном объединении «Горизонт». Активно занимался общественно-патриотической работой, был председателем Совета ветеранов войны и труда города Минска, затем председателем Комитета Героев Советского Союза и Социалистического Труда Минска и Минской области. Скончался в Минске 27 февраля 2008 года.

Полковник (1995). Награждён орденами Ленина (20.12.1943), Отечественной войны 1 степени (11.03.1985) и 2 степени (4.10.1943), Красной Звезды (30.08.1944), орденом «За службу Родине» 3 степени (Республика Беларусь, 15.04.1999), медалями, двумя иностранными медалями.

На доме в Минске, в котором жил Герой, установлена мемориальная доска (2010).

Олейниченко Дмитрий Елисеевич

Олейниченко Дмитрий ЕлисеевичОлейниченко Дмитрий Елисеевич - командир эскадрильи 189-го гвардейского штурмового авиационного полка 196-й штурмовой авиационной дивизии 4-го штурмового авиационного корпуса 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии капитан.

Родился 14 мая 1915 года в селе Веселая Гора ныне Славяносербского района в семье крестьянина. Украинец. Член ВКП(б) с 1943 года. Окончил 7 классов.

В Красной Армии с 1937 года. В 1938 году окончил Ворошиловградскую военно-авиационную школу пилотов.

Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941 года.

Командир эскадрильи 189-го гвардейского штурмового авиационного полка (196-я штурмовая авиационная дивизия, 4-й штурмовой авиационный корпус, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) гвардии капитан к апрелю 1945 года совершил 105 боевых вылетов, уничтожил тринадцать танков, шесть самолетов на земле, много другой техники врага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии капитану Олейниченко Дмитрию Елисеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7960).

После войны отважный летчик продолжал службу в ВВС СССР. Готовился поступать в военную академию

В ночь 27 июля 1951 года года подполковник Д.Е. Олейниченко погиб при исполнении служебных обязанностей. Похоронен в городе Кутаиси Грузия.

Награжден орденом Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Александра Невского, медалями, в том числе польской медалью «За Одер, Ниссу и Балтику».

Остапенко Дмитрий Яковлевич

Остапенко Дмитрий Яковлевич - заместитель командира отделения противотанковых ружей (ПТР) 10-й гвардейской стрелковой бригады 9-й армии Закавказского фронта, гвардии младший сержант.Родился 24 декабря 1924 года в селе Жёлтое ныне Славяносербского района в крестьянской семье вместе с братом-близнецом Иваном. Украинец. Оба брата окончили 7 классов и курсы механизаторов. Работали трактористами в родном колхозе «Парт-коммуна».

Остапенко Дмитрий Яковлевич - заместитель командира отделения противотанковых ружей (ПТР) 10-й гвардейской стрелковой бригады 9-й армии Закавказского фронта, гвардии младший сержант.Родился 24 декабря 1924 года в селе Жёлтое ныне Славяносербского района в крестьянской семье вместе с братом-близнецом Иваном. Украинец. Оба брата окончили 7 классов и курсы механизаторов. Работали трактористами в родном колхозе «Парт-коммуна».

В конце 1941 года братья Остапенко были призваны в Красную Армию и были направлены в военное училище в Сталинград, освоили военную профессию бронебойщика - наводчика противотанкового ружья. Летом 1942 года братья были зачислены 10-ю гвардейскую стрелковую бригаду. В августе того же года в пиняли первый бой на Закавказском фронте.

7 ноября 1942 года, отражая яростные атаки противника на подступах к городу Владикавказ, у селения Новая Сниба (Пригородный район Северной Осетии), комсомольцы братья-бронебойщики из 10-й гвардейской стрелковой бригады (9-я армия, Закавказский фронт) - заместитель командира отделения ПТР гвардии младший сержант Дмитрий Остапенко и гвардии красноармеец Иван Остапенко в одном бою подбили из ПТР двадцать (!) фашистских танков: Дмитрий - тринадцать, а Иван - семь. О подвиге братьев Остапенко сообщалось в сводке Совинформбюро. В ней, в частности, отмечалось, что «подобных подвигов в хронике военных событий в битве за Кавказ не зафиксировано».

Оба брата были представлены к присвоению звания Герой Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему сержанту Остапенко Дмитрию Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 965).

8 тот же день был подписан Указ о награждении красноармейца Остапенко Иван Яковлевич орденом Ленина.

В это время Дмитрий Остапенко находился в лагере для военнопленных под Новочеркасском. На поле боя его, тяжело раненного и без сознания, подобрали немцы. Здесь, прямо в бараке, сделали операцию, а в марте 1943 года он бежал. Прошел проверку и вернулся в строй. Стал разыскивать брата, тогда узнал, что ему присвоено звание Героя. В мае 1943 года в Кремле получил высокие награды Родины. Участвовал в боях на Курской дуге. День Победы братья Остапенко встретили в поверженной гитлеровской столице - Берлине.

После войны Д.Я.Остапенко был демобилизован. Вернулся на родину. Вместе с братом жил в городе Александровск, последние годы жил в в городе Луганск. Скончался 22 февраля 1994 года.

Награждён орденами Ленина (1942), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), медалями.

Именем Дмитрия Остапенко назван парк в станице Архонская Северной Осетии. В экспозиции Алагирского городского музея (Северная Осетия) демонстрируется противотанковое ружьё Героя.

Руденко Александр Елисеевич

Руденко Александр ЕлисеевичРуденко Александр Елисеевич - командир звена 7-го гвардейского штурмового авиационного Севастопольского ордена Ленина полка (230-я штурмовая авиационная Кубанская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт), гвардии лейтенант.

Родился 6 июня 1919 года в селе Крымское ныне Славяносербского района в крестьянской семье. Украинец. Окончил 7 классов, работал слесарем на машинно-тракторной станции (МТС). В 1939 году окончил горнопромышленное училище в поселке Голубовский Рудник (ныне город Кировск Луганской области). Работал на шахте № 22/6 электромехаником. Параллельно учился в аэроклубе Осоавиахима. Призван в армию в 1940 году. Окончил военную авиационную школу пилотов в Ворошиловграде (ныне Луганск) в 1941 году, Краснодарское военное объединенное авиационное училище (эвакуированное в город Грозный) в 1942 году, курсы штурмовиков в 1943 году.

В действующей армии с 3 мая 1943 года. Сражался на Северо-Кавказском фронте, в Отдельной Приморской Армии, на 4-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах в 7-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии.

Участвовал в мае-июне 1943 года в сражениях на Кубани в районе вражеской оборонительной «Голубой линии»; Новороссийско-Таманской стратегической наступательной операции (9 сентября - 10 октября 1943 года) в ноябре 1943 года поддерживал части 18-й и 56-й армий, высадившихся в Крыму в районе Керчи в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции; с 20 ноября 1943 до апреля 1944 года поддерживал войска Отдельной Приморской армии в боевых действиях на Керченском полуострове; с 8 апреля по 12 мая 1944 года участвовал в составе Отдельной Приморской армии, а с 18 апреля - 4-го Украинского фронта в Крымской наступательной операции, в ходе которой был освобождён Крым и штурмом взят город-герой Севастополь.

На 2-м Белорусском фронте участвовал в Белорусской стратегической наступательной операции (23 июня — 29 августа 1944 года), в освобождении Могилева, Минска, Гродно, Волковыска и других городов и населённых пунктов Белоруссии. Вплоть до ноября 1944 года его дивизия вела боевые действия в районах западной Белоруссии и восточных районах Польши.

С 13 января по 25 апреля 1945 года участвовал в Восточно-Прусской стратегической наступательной операции; затем в Восточно-Померанской стратегической операции (10 февраля - 4 апреля 1945 года), в том числе в боях за порты Гдыню и Данциг, в апреле 1945 года - в боях при прорыве обороны противника в районе Штеттина (Щецин, Польша).

К 28 апреля 1945 года совершил 142 боевых вылета на бомбардировку и штурмовку войск противника, нанес врагу большой урон в живой силе и технике.

Трижды был сбит, но каждый раз возвращался в свою часть.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по противнику, Руденко Александру Елисеевичу присвоено звание героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны продолжал службу Военно-Воздушных Силах. В 1948 году был уволен в запас. Вернулся в Ворошиловградскую область, работал директором Славяносербского промкомбината. В 1952 году переехал в Краснодар. Там был вновь по собственному желанию призван в армию. Служил в Краснодарском военном авиационном училище, в 1956 году был переведен в авиационную часть на острове Сахалин.

С 1960 года майор А.Е.Руденко - в запасе. Жил в Краснодаре. Скончался 9 января 1999 года. Похоронен в Краснодаре на Славянском кладбище.

Награжден орденом Ленина (18.08.1945), 2 орденами Красного Знамени (15.06.1944; 24.10.1944), орденами Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-й (7.12.1943) степени, Красной Звезды (30.09.1943), медалями. Почетный гражданин города Кировск.

Стольников Николай Максимович

Стольников Николай МаксимовичСтольников Николай Максимович - старший лётчик 31-го скоростного бомбардировочного авиационного полка (16-я скоростная бомбардировочная авиационная бригада, Северо-Западный фронт), лейтенант.

Родился 20 апреля (3 мая) 1916 года на руднике Брянск (ныне - в черте города Стаханов). Украинец. В 1932 году окончил 7 классов школы, в 1933 году - 2 курса горного рабфака. Работал токарем по металлу на коксохимзаводе.

В армии с сентября 1935 года. В 1937 году окончил Луганскую военную авиационную школу лётчиков. Служил в строевых частях ВВС (в Белорусском военном округе).

Участник советско-финляндской войны: в январе-марте 1940 - лётчик 31-го скоростного бомбардировочного авиационного полка. Совершил 6 боевых вылетов на бомбардировщике СБ, в воздушных боях его экипаж сбил 3 самолёта противника.

За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года лейтенанту Стольникову Николаю Максимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда" (№323).

Участник Великой Отечественной войны: в июне 1941-октябре 1944 -командир звена, заместитель командира авиаэскадрильи 31-го (с декабря 1941 - 4-го гвардейского) бомбардировочного авиационного полка; в октябре 1944-мае 1945 - заместитель командира 123-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка. Воевал на Ленинградском, Калининском, 3-м Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах. Лично совершил несколько десятков боевых вылетов на бомбардировщиках СБ и Пе-2.

После войны командовал бомбардировочным авиационным полком. В 1947-1953 - на лётно-испытательной работе в Государственном Краснознамённом научно-испытательном институте ВВС. Провёл испытания ряда авиационных двигателей на различных самолётах. С 1953 года служил в Управлении боевой подготовки ВВС. С декабря 1953 года по декабрь 1956 года находился в загранкомандировке. В 1956-1957 - старший инспектор 26-й воздушной армии (в Белорусском военном округе). С июля 1957 года полковник Н.М.Стольников - в запасе.

В 1967 и 1968 годах представлялся к второй медали «Золотая Звезда», но оба ходатайства были отклонены Военным Советом ВВС.

Жил в Москве. Работал помощником директора Всесоюзного НИИ государственной патентной экспертизы. Умер 5 августа 1987 года. Похоронен на Хованском Северном кладбище в Москве.

Лётчик-испытатель 2-го класса (1950), полковник (1953). Награждён орденом Ленина (1940), 2 орденами Красного Знамени (1942, 1956), орденами Суворова 3-й степени (1945), Александра Невского (1944), 2 орденами Отечественной войны 1-й степени (1943, 1985), орденом Красной Звезды (1951), медалями.

Терновой Владимир Харитонович

Терновой Владимир ХаритоновичТерновой Владимир Харитонович - командир звена 91-го гвардейского штурмового авиационного полка (4-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 5-й штурмовой авиационный корпус, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт), гвардии лейтенант.

Родился 21 июля 1921 года на хуторе Крутая Гора, ныне село Славяносербского района Луганской области (Украина), в семье крестьянина. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. Окончил 7 классов и школу фабрично-заводского ученичества. Работал токарем.

В Красной Армии с 1940 года. В 1943 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов. В сентябре 1943 года направлен лётчиком в 91-й гвардейский штурмовой авиационный полк. Воевал на 1-м и 2-м Украинском фронтах. Поддерживал с воздуха наземные войска в боях на Букринском плацдарме и при освобождении Киева, за что был награждён своим первым орденом Отечественной войны 1-й степени. За бои в составе 2-й воздушной армии в ходе Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Ровно-Луцкой и Проскуровско-Черновицкой операций удостоен первого ордена Красного Знамени. Затем в составе 8-й воздушной армии участвовал в Львовско-Сандомирской операции и в составе 5-й воздушной армии освобождал Венгрию и Чехословакию. В марте 1945 года назначен командиром звена.

К концу апреля 1945 года гвардии лейтенант Терновой совершил 178 боевых вылетов на штурмовку войск противника, в которых уничтожил 24 танка, 116 автомашин, 23 орудия зенитной артиллерии, 19 зенитно-пулемётных точек, 12 миномётов, 3 паровоза, 26 железнодорожных вагонов, 11 цистерн с горючим, 103 повозки с грузами, 2 склада с горючим и 9 с боеприпасами, до 600 солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии лейтенанту Терновому Владимиру Харитоновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Войну закончил в Чехословакии, имея к этому времени 185 боевых вылетов. После войны продолжал службу в Военно-Воздушных Силах. С 1955 года подполковник Терновой - в запасе. Жил в Луганске. Работал слесарем на электроаппаратном заводе. Умер 4 февраля 1992 года.

Награждён орденом Ленина (15.05.1946), четырьмя орденами Красного Знамени (18.08.1944; 05.11.1944; 20.02.1945; 22.02.1945), орденом Александра Невского (13.06.1945), двумя орденами Отечественной войны 1-й степени (05.01.1944; 11.03.1985), медалями.

Григорович Леонид Андреевич

Григорович Леонид Андреевич Иванников Александр Михайлович

Иванников Александр Михайлович Клейбус Фёдор Степанович

Клейбус Фёдор Степанович  Корда Василий Егорович - командир пулемётного взвода 384-го отдельного батальона морской пехоты Одесской военно-морской базы Черноморского флота, младший лейтенант.

Корда Василий Егорович - командир пулемётного взвода 384-го отдельного батальона морской пехоты Одесской военно-морской базы Черноморского флота, младший лейтенант. Корниенко Иван Моисеевич

Корниенко Иван Моисеевич Малько Иван Сергеевич

Малько Иван Сергеевич Миненко Леонид Иванович

Миненко Леонид Иванович Обедняк Николай Иванович

Обедняк Николай Иванович Олейниченко Дмитрий Елисеевич

Олейниченко Дмитрий Елисеевич Остапенко Дмитрий Яковлевич - заместитель командира отделения противотанковых ружей (ПТР) 10-й гвардейской стрелковой бригады 9-й армии Закавказского фронта, гвардии младший сержант.Родился 24 декабря 1924 года в селе Жёлтое ныне Славяносербского района в крестьянской семье вместе с братом-близнецом Иваном. Украинец. Оба брата окончили 7 классов и курсы механизаторов. Работали трактористами в родном колхозе «Парт-коммуна».

Остапенко Дмитрий Яковлевич - заместитель командира отделения противотанковых ружей (ПТР) 10-й гвардейской стрелковой бригады 9-й армии Закавказского фронта, гвардии младший сержант.Родился 24 декабря 1924 года в селе Жёлтое ныне Славяносербского района в крестьянской семье вместе с братом-близнецом Иваном. Украинец. Оба брата окончили 7 классов и курсы механизаторов. Работали трактористами в родном колхозе «Парт-коммуна». Руденко Александр Елисеевич

Руденко Александр Елисеевич Стольников Николай Максимович

Стольников Николай Максимович Терновой Владимир Харитонович

Терновой Владимир Харитонович